天源国际

天源国际

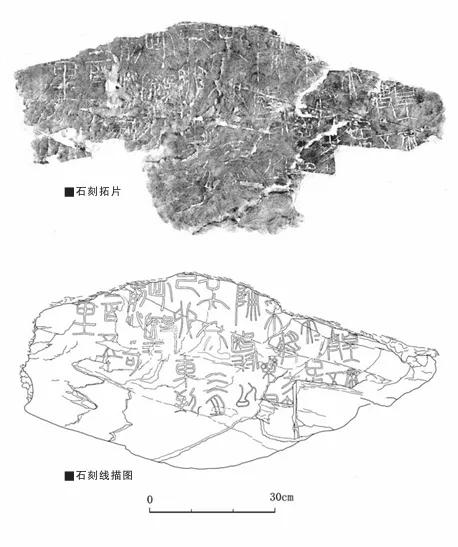

6月8日,中国社会科学院考古研究所研究员仝涛在《光明日报》发表《实证古代“昆仑”的地理位置——青海黄河源发现秦始皇遣使“采药昆仑”石刻》一文。该文介绍,近期,考古工作者在扎陵湖北岸的山坡半腰一处凸出的玄武岩基部,发现一处37字秦代摩崖石刻题记。这一黄河源石刻是秦始皇统一中国后留下的唯一一处还现存于原址的刻石,同时也是保存最为完整的一处,意义十分重大。

关于石刻内容,根据仝涛的解读,刻文大意为:秦始皇廿六年,皇帝派遣五大夫翳率领一些方士,乘车前往昆仑山采摘长生不老药,他们于该年三月己卯日到达此地(黄河源头的扎陵湖畔),再前行约一百五十里(到达此行的终点)。仝涛认为,这一发现实证了古昆仑的地理位置问题。文章发表后,一石激起千层浪,有关“昆仑石刻”的一系列疑点引发了一场大讨论。

文字释读之争

纪年释读是“昆仑石刻”真伪争议的首要焦点。最初仝涛研究员将字符识读作“廿六年三月己卯”,但被西北大学科学史高等研究院院长曲安京质疑与秦人使用的《颛顼历》不符,历日不合引发了石刻的真伪争议。此外,还有不少人质疑,在刻石日期“廿六年三月己卯”秦始皇尚未正式称帝(称帝时间在同年十月),使者怎么可能提前使用“皇帝”称号呢?

随后,根据石刻的高清图片,复旦大学出土文献与古文字研究中心主任刘钊、《金石研究》执行主编张志敏明确指出“廿六”系误读,应改释为“卅七”,这一释读使得历日问题的疑难涣然冰释:检饶尚宽先生编《春秋战国秦汉朔闰表》,秦始皇三十七年三月朔戊寅,初二日即为己卯,所以五大夫翳在扎陵湖山上刻石的具体时间可以确定为秦始皇三十七年三月己卯日,即公元前210年3月27日。刘钊教授进一步为秦始皇此时派人立石刻找到了合理性:古代天文学理论认为“荧惑守心”这一现象预示着君王的凶兆,秦始皇三十六年出现“荧惑守心”的天象,加上持璧人“今年祖龙死”的预言,显然让秦始皇感到末日降临,于是在经占卜得到“游徙吉”的卦验后,便从三十七年开始四处“游徙”,立石刻。

除了纪年争议,北京大学古文字学教授董珊还指出了石刻中“皇”字写法的疑点:“据里耶简《更名方》,秦统一文字之后的皇字‘白’形之横画,与边框不连,作悬中一短横。今凡所见真伪无疑的秦刻铭,例如大量的秦诏版、二世诏版等无不如此,没有例外。这反映秦统一文字在字体上具有相当的严格性。这件青海石刻的皇字写作‘皇’,短横与边框相接,与统一文字之后的规定写法明显不同。”也就是说,如果“皇”字写法不符合秦时惯例,那么就不能认定石刻年代为秦代。针对这一说法,刘钊教授以龙岗秦简以及现藏于国家博物馆的始皇诏十六斤铜权、赤峰蜘蛛山出土的一件秦陶量为证,表示当时“皇”字新字形和不规范的字形并存,可见除官方的皇帝诏书,其他文体或民间执行《更名方》的规定并不严格,因此也就不能以“皇”字写法问题为由质疑石刻的年代问题。

书体形制考辨

石刻是文字的载体,因此,文字的书法风格也是判断石刻所属的年代以及应用场合的依据之一。

从整体风格来看,刘钊教授表示,自己曾将“昆仑石刻”中的字逐一与其他秦汉时期文字资料中相同的字进行比较,认为字体特征符合度极高,且石刻中“昆陯”二字与里耶秦简的写法高度一致,时代特征明显。但对于这一观点,清华大学出土文献研究与保护中心研究员、中国文化遗产研究院研究馆员刘绍刚却提出,现在各类工具书非常多,伪造者要查出这些字形并不难,但要保证“书写风格统一”,这篇石刻的书刻者确实做不到。北京体育大学人文学院副教授衣雪峰也表示,秦代书法的风格与其应用场合密切相关,“昆仑石刻”的根本破绽在于其章法没有纵横界格,而纵横界格就是国家的尊严、秩序与合法性的象征,其书风不能与其使用场合应有的庄严、郑重、典雅相符合,因此昆仑石刻可能是混用了秦石刻、秦诏版、秦简、秦印、东汉《袁安碑》或近代篆书的一件伪刻。

面对上述两种针锋相对的观点,杭州师范大学副教授丁万里表示,站在秦人立场,追求宏大庄重,以琅琊刻石、峄山刻石为准则,“昆仑石刻”与之差距较大,艺术性似乎并不算高;但以书法艺术为立场,同时抛开对固有秦篆风格(玉箸篆)的执念来看,“昆仑石刻”则无比生动,书写性强,笔意浓厚,字形大小错落有致,章法无行无列,因石赋形,自然排布。试想若使我们在一张形状不规则且没有界格的纸上,以秦篆风格创作,即使非常谨慎小心,字形大小也不易控制,排布自然也不会太整齐。更何况,当时书者未必想要写齐,再考虑到岩面的平整度,就更加难以整齐划一了。

实际上天源国际,关于“昆仑石刻”,书法从业者可凭借自身对书法艺术风格的感知与理解,在宏观上提供一种感性思考作为判断依据,但如果过分地进行微观分析,势必会在一些细枝末节上越陷越深,偏离主旨。这个主旨就是——“昆仑石刻”的真伪问题需要多学科综合研判,而书法这一环并不能一锤定音。

昆仑石刻线描图

“采药”是否存在

在对“昆仑石刻”的热议中,“采药”一词也被视为疑点之一。文史学者胡文辉认为石刻铭文中的“采药”是晚出表达。他表示,“采药”不见于先秦乃至西汉的文献,到《列仙传》和《汉书》才有几处用例,《汉书·郊祀志》载汉成帝末年谷永提到“采药”,此时离秦一统天下超过二百年。这对于这件石刻来说是一个重要而难以解释的语文学疑点。

山东大学儒学高等研究院副教授黄杰则认为,单独检索“采药”或许证据不多,但与“采药”类似的说法在文献中其实是存在的,《史记·孝武本纪》《史记·封禅书》都曾经出现过的“复遣方士求神怪采芝药以千数”。不管“芝药”的“芝”是修饰“药”的,还是“芝”与“药”并列,都说明西汉的语言环境中是可以有“采药”一词的。一般认为,一种事物在被人们所见到之前,已经流行了一段时间。现存先秦秦汉文献中“采药”最早出现在西汉末期,“采芝药”出现于西汉武帝时期。这其实指向一个结论,即在历史上,“采药”这一说法出现的时代应该更早。

那么,秦始皇派人去昆仑采药在历史上是否有可能真实发生?这就需要从主观动力和客观条件两个层面进行分析,即“想不想去”和“能不能去”。

首先,秦始皇本人是否有派人去采药的主观动力?中国社会科学院大学历史学院讲师郭郑瑞引用文献表示,《史记·秦始皇本纪》有多处记载将秦始皇与“药”联系在一起:始皇二十六年,称帝。始皇二十八年,“既已,齐人徐巿等上书,言海中有三神山,名曰蓬莱、方丈、瀛洲,仙人居之。请得斋戒,与童男女求之”。始皇三十二年,“因使韩终、侯公、石生求仙人不死之药”。始皇三十三年,“所不去者,医药卜筮种树之书”。从以上记述中可见,秦始皇在最后的九年多时间里十分重视寻求长生不老之药。刘钊教授也提到,到了秦始皇三十七年,因之前派徐巿等入海寻仙人,却“终不得药”,或派卢生等求“芝奇药仙者”又“常弗遇”,在“病急乱投医”的心态下,派五大夫翳去昆仑采药,跟秦始皇当时的心态颇为吻合,可以说是既恰逢其时,又适得其所。

若真是去采药,那他们采的是什么药?从上述逻辑来讲,秦始皇派他们去采的,应该是与长生不死相关的神药。那么,昆仑有长生不老药吗?多位学者指出,战国至秦汉,“昆仑”与“蓬莱”为两大并行的仙山体系,《楚辞》《庄子》等先秦典籍载昆仑为帝之下都、众神居所,有不死树、不死药,《山海经·海内西经》也记载昆仑南渊有“珠树”,《列子·汤问》称“珠玕之树皆丛生,华实皆有滋味,食之皆不老不死”,珠玕之树就是珠玉之树。可见,“昆仑有长生不老之药”这一信息在当时是广为流传且有共识的。

其次,秦始皇派人去昆仑采药,是否具备客观条件上的可行性?中国社会科学院民族学与人类学研究所研究员易华指出,首先,从交通工具来看,秦代养马及马车制造技术居当时世界前列,关键证据来自考古与岩画:黄河上游分布着大量的古代车马岩画,最早可追溯至青铜时代,证明车辆在西北地区的使用历史源远流长。昆仑山下柴达木盆地夏尔雅玛可布遗址出土约三千年前的衡末饰、铜马策,结合岩画,表明青铜时代青藏高原或昆仑山脉已流行马与马车。秦始皇陵附近出土的铜车马,是中国考古史上迄今出土的体型最大、结构最复杂的古代车马,被誉为“青铜之冠”。这些皆印证秦代造车技术之高,证明了在甘青复杂地形下使用车马运输人员物资的现实可行性。其次,从道路条件来看,秦统一后,“车同轨”政策更利于先进的车辆制造技术及管理体系向西部边陲推进。唐蕃古道主干线穿越河源昆仑玛多地区,松赞干布曾于此营建行宫迎文成公主。唐代交通技术相较于秦汉,在基础道路工程与畜力使用上并无革命性进步,这说明,若秦代具备足够政治驱动力与组织能力,派遣队伍抵达河源昆仑区域探察或采药,应无障碍。

不过,即便如此,清华大学历史系教授刘晓峰认为,五大夫翳依旧缺少在此地刻石的原动力。既然这是一支奉秦始皇之命去采不死之药的队伍,那么,他们一定是要尽力达成目标的。但我们知道,长生不老之药永不可得。既然没有找到灵药,那他们凭什么判断这里就是传说中的昆仑呢?又为什么要在如今刻写文字都需要耗费大力气的石崖上,断然刻写下了“采药昆仑”呢?

“昆仑”到底在哪里

仝涛指出,昆仑在中国古代历史地理上占有很重要的地位,但其具体位置在哪里,是千百年来一直困扰学界的谜题。扎陵湖之南便是巴颜喀拉山脉,因此石刻中提及的“昆仑”,当指巴颜喀拉山脉及其周边区域,这无疑就是大部分先秦文献中所指的“昆仑神山”。

对于这个结论,刘钊教授较为谨慎。他表示,依据石刻确证昆仑山位置还为时尚早,“石刻的性质应与今日‘到此一游’的刻画相近。至于铭文中的‘一百五十里’,并未表明终点,也未表明是昆仑山,也很有可能指的是下一个休息地”。此外,也有不少学者指出,不同时代的人对昆仑山所在地有不同的看法。汉代人认为昆仑山是指新疆和田、甘肃酒泉或青海西北,唐代人认为昆仑也有可能在吐蕃。虽然传说和现实有可能混淆,但至少在古人眼里它非指一处。

从证据层面来看,上海交通大学人文学院资深教授、神话学研究院首席专家叶舒宪认为,确定古代昆仑的位置还缺少实实在在的物证。《山海经》中十多处讲到昆仑,其中有三个标志可以留意,即同为西王母、河源、玉源所在地。三个标志中的西王母为神话人物,河源为神话地理(想象),那么唯一具有现实性的可求证的指标,便只剩下一个“物证”:是否出产优质玉石。因此,按照物证优先原则,通过当地玉矿资源的调研工作,或能为实证昆仑增添实实在在的新内容。

此外,还有一种观点认为,古代的昆仑是现实世界和想象世界的混合体,是永远不可能找到、不可能到达的。刘晓峰教授提出,《山海经·西山经》中古代神仙世界的昆仑,是一个“方八百里,高万仞”的巨大的世界。这是一个有“虎身而九尾,人面而虎爪”的神守护的世界,这里有“状如羊而四角”的食人神兽土蝼,有“状如蜂,大如鸳鸯”,碰到鸟兽鸟兽死、碰到树木树木枯的神鸟钦原,有“司帝之百服”的鹑鸟,有“其状如棠,华黄赤实,其味如李而无核”“可以御水,食之使人不溺”的沙棠树,还有“其状如葵,其味如葱,食之已劳”的薲草,这是一个“多怪鸟兽”的世界。今天昆仑的地名不过是古代昆仑世界想象的“蚕蜕”,时刻提醒我们,我们的祖先曾有过怎样瑰奇伟丽、横无涯际的世界想象。正如北京市社会科学院历史所助理研究员付邦所说,与其执取某一具体山岳为原始的、真正的昆仑,不如将昆仑视作一个传承中华民族文化记忆的符号,一个承载着古人地理秩序想象的符号。

【短笛】学术传播的理想范式

当前,社会各界有关“昆仑石刻”的讨论热度不减。其中,随着“理性讨论、小心求证”的进行,一些疑点已经逐渐形成共识,但许多问题仍多方持论各异。

从“昆仑石刻”在社交媒体上的“破圈”可以看到,参与讨论的除了业界学者,还有普通公众。这映射出大众对传统文化的珍视,更是全社会文化素养普遍提高和文化自信的体现。公众对科学精神的推崇、对历史真相的求索,都说明今天的中国正处在一个文化内容更加丰富的时期,公众具有对历史文化知识的深度需求,当下的“文博热”“考古热”即由此生发。这场争鸣也指向一个更具现实性的命题:在信息爆炸的时代,如何建立专业知识与公共讨论的对话机制?当考古发现通过媒体报道进入公众视野时,它就不再是单纯的学术问题,而成为社会文化建构的一部分。“昆仑石刻”大讨论的可贵之处在于,它既保持了学术讨论的专业深度,又为公众参与预留了空间——这种平衡,或许正是当代学术传播的理想范式。

“赜然天下之理,争鸣愈繁盛,学术愈昌隆,文明愈发展。”或许,“昆仑石刻”的真相仍深埋在高原冻土之下,但这场跨学科的学术争鸣提供了思考历史、探究真相的宝贵机会——在不断的质疑、释证、切磋、交锋中,我们离历史的真相又近了一步。

(文中学者观点综合《光明日报》“学术争鸣:聚焦昆仑石刻”栏目)

撰文:侯楠楠天源国际

恒汇证券提示:文章来自网络,不代表本站观点。