速牛配资

速牛配资

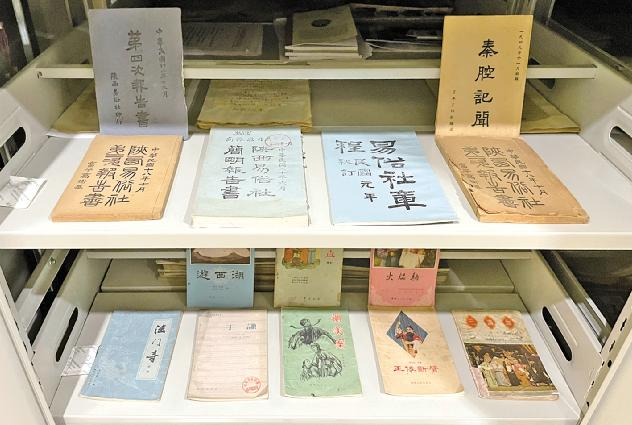

新中国成立后,易俗社排演的一批现代题材优秀剧目剧照 张惠妹/摄

“祖籍陕西韩城县,杏花村中有家园……”当《三滴血》中这句经典唱词响起,熟悉的旋律总能唤起三秦儿女的集体记忆。这出创排于1918 年的经典秦腔剧目,正是西安易俗社秦腔非遗档案中最具代表性的艺术瑰宝之一。

2024 年,“西安易俗社秦腔非遗档案”入选首批陕西省档案文献遗产名录,泛黄的文稿、斑驳的影像,不仅记录了一个百年剧社的发展历程,更藏着秦腔这门古老戏曲艺术“活态传承”的密码。从民主革新的立社初心,到以戏载道的时代担当,从剧作大家的笔墨春秋,到守正出新的当代实践,在西安易俗社的档案库里,上千件秦腔档案都在诉说着一段关于文化坚守与创新的传奇。

立社之本:民主管理制度下的戏曲革新

走进易俗社百年博物馆,序厅中央的《易俗社章程》静静地陈列在展柜中,作为镇馆之宝之一,它不仅记录着这个百年剧社的成立初衷,更见证了一代知识分子以戏曲教化民众、改造社会的理想与实践。

一百多年前的中国正处于积贫积弱、亟须变革的时期。1912年,在辛亥革命浪潮的推动下,西安掀起了一场戏曲“革命”。当时担任陕西修史局总纂的李桐轩和修纂孙仁玉在“整理史稿之暇,研究改良社会事”,深刻感受到“人们知识蔽塞,国家无进步之希望”,要想改变这种状况,只有“普及教育”,而戏曲“不伤财,不劳民”,因而决定“拟组新戏曲社,编演新戏曲,改造新社会”。李桐轩、孙仁玉等具有民主思想的社会贤达在张凤翙(时任陕西督军)、郭希仁(同盟会员,后任省教育厅厅长)、井勿幕(陕西省同盟会领导人)、杨西堂(时任陕西省议会议长)、陈伯生(树藩,旅长,后任陕西省督军)等 163位社会主流知识分子的支持下,发起成立了我国首个集戏曲教育、创作、演出为一体的新型艺术团体“易俗伶学社”(今“西安易俗社”),开启了以秦腔艺术“新民救国”的序章。

易俗社档案室现存的部分文献 刘青/摄

同年秋制订的《易俗社章程》中第一条明确指出,“本社以灌输新智识于一般人民,使共和新法令易于推行为宗旨”。他们立志要通过戏曲这一深受大众喜爱的艺术形式,传递新知识、新思想,促进社会进步。

与当时其他江湖班社不同,易俗社以《易俗社章程》为立社之本,其呼应辛亥革命后社会变革的需求,按照资产阶级民主制度制定了详细的章程,并建立了严谨的领导机构——设立评议部、编辑部、学校部、训练部等多个部门,每个部门都各司其职,共同形成了一个完整的教育和演出体系。更值得称道的是,所有领导成员均由社员民主选举产生,实行任期制而非终身制,这种现代化的管理体制在当时可谓独树一帜。

此外,《易俗社章程》更将“办学”理念深植其中,明确提出“以戏曲当教材、演员当教师、舞台当讲台”,开创了戏曲教育“前社后校”的全新模式。作为民国政府教育部下属机构,易俗社的课程设置采用国民教育学校制,学生需完成普通学科(文化课)及戏曲专科的学习,毕业时可获得高小毕业及戏曲专科毕业双证书,这种教育模式使易俗社成为秦腔史上第一所科班性质的戏曲学校。

同时,剧社还聘请了陈雨农、党甘亭、李云亭等秦腔名角及京剧名师唐虎臣等艺人担任教练,首创秦腔“教练长”制度,培养出了刘箴俗、王天民、刘毓中、沈和中等优秀的戏曲人才。易俗社百年博物馆负责人吴叶表示:“从这些学员早期的习艺记录到成熟期的演出剧照等物件,我们不仅能清晰地看到一位位艺术大家的成长轨迹,更是见证了中国戏曲教育现代化的重要探索。”易俗社开创性地将民主管理制度、现代教育理念与传统戏曲艺术相结合,不仅推动了秦腔艺术的革新发展,更开创了中国戏曲教育的新范式。

以戏载道:展品背后的时代担当

“在博物馆里,有两件展品意义非凡——1920 年民国教育部颁发的‘金色褒状’和鲁迅题写的‘古调独弹’匾额,反映了当时社会对易俗社推动戏曲改良与辅助社会教育的双重认可。”吴叶告诉记者。

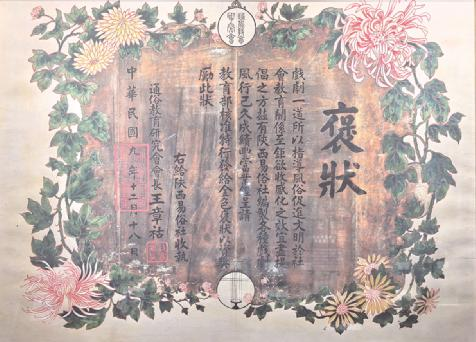

1920年民国教育部颁发的“金色褒状” 张惠妹/摄

这张历经百年的“金色褒状”上,“戏剧一道,所以指导风俗、促进文明,于社会教育关系至钜。欲收感化之效,宜尽提倡之方。兹有陕西易俗社编制各种戏剧,风行已久,成绩丰富。业经呈请教育部核准,特行发给金色褒状,以资奖励”的文字依然清晰可辨,由此可见民国教育部对易俗社在戏剧创作、社会影响等方面取得成绩的高度认可。而褒状的颁发,源于易俗社在戏剧创作上的突出贡献。据1921 年《陕西易俗社第一次报告书》记载,建社短短十年就创作了 200 余部新剧,这些作品题材丰富多元,新思想、新文化被巧妙地融入传统戏曲形式,真正践行了“辅助社会教育”的建社宗旨。随着这份加盖朱红大印的褒状发往全国各省教育厅,易俗社这所新型戏曲学校和艺术团体的声望迅速传遍全国。

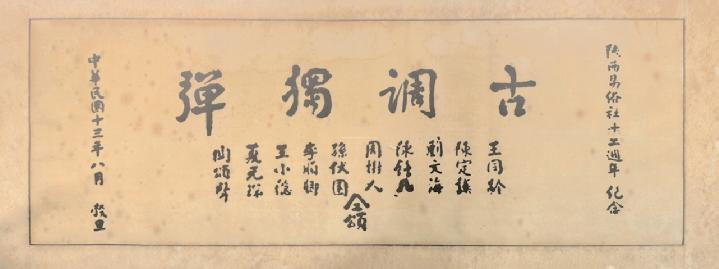

与“金色褒状”相映生辉的,是鲁迅先生题写的“古调独弹”匾额。黑底金字匾额上的四个苍劲大字,定格了1924 年那个特别的夏天。时年鲁迅赴西安讲学,曾5次进入易俗社剧场,连续两日追完《双锦衣》全本,又接连欣赏了《大孝传》《人月圆》等剧目,临行前不仅将讲学所得 50元大洋捐赠易俗社,更挥毫题写“古调独弹”四字,称赞其“改良旧戏曲,推陈出新,征歌选舞,写世态,彰前贤,供娱乐以陶情,假移风以易俗”的功绩,这正是鲁迅对易俗社革新精神的肯定。由“古调独弹”四字制成的珍贵匾额至今仍悬挂在易俗社剧场前厅,成为文坛巨匠鲁迅与古老秦腔互动的珍贵纪念。

鲁迅题写的“古调独弹” 张惠妹/摄

戏曲评论家苏育生曾评价,易俗社是陕西乃至全国戏曲界的一面旗帜。他在接受本报记者采访时进一步阐释,这面旗帜的树立,首先源于建社之初便明确“移风易俗、启迪民智”的宗旨,为剧社发展锚定了方向,更在于为践行这一宗旨,始终坚持新编剧目、自编剧目,百年间创作出数百本剧本,让理念得以落地生根,以及易俗社始终将艺术传承与社会使命紧密结合,培养出一批批优秀的剧作家和表演艺术家,形成了独特的文化基因。正是这种“以戏载道”的创作理念与“薪火相传”的育人传统,让易俗社从众多剧社中脱颖而出。

笔墨春秋:薪火相传的创作匠心

在易俗社百年发展历程中,剧本创作始终坚守“移风易俗”的理念,一代代剧作家以笔为犁,从辅助教育,到推陈出新,先后创作、改编了多本秦腔剧目,将创作匠心融入每一处笔墨。

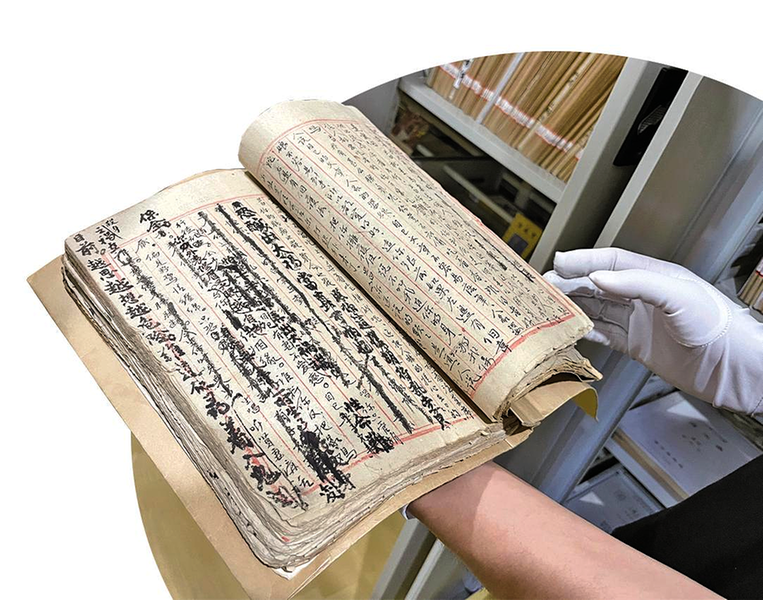

工作人员展示《三滴血》手稿 刘青/摄

易俗社工作人员小心翼翼地翻开一本《三滴血》手稿,密密麻麻的毛笔批注映入眼帘,无不体现着剧作家的严谨与匠心,而它的作者范紫东,与另一位剧作家孙仁玉,并称为“易俗剧作双星”,这两位剧作家虽创作风格不同,却共同奠定了易俗社的文学根基。

以创作历史大戏见长的范紫东,40 多年里编写了 69出剧本,包括37出大戏和 32出折子戏,包含《软玉屏》《翰墨缘》《颐和园》《新华梦》等一批经典代表作,作品始终充盈着浓烈的爱国情怀与振兴中华的赤诚,尤其是代表作《三滴血》,演了百年,红了百年。另一位剧作家孙仁玉,则展现了不一样的艺术风格。他在易俗社的 22年里,一共创作了163 出剧本,涵盖 36 出大戏、127 出小戏。他更擅长刻画普通百姓的家庭生活,尤其精于创作妙趣盎然的小喜剧,像《新女子顶嘴》《柜中缘》《三回头》这些作品,最能体现他的创作特点。

除此二人外,易俗社还会聚了高培支、李桐轩、李约祉、吕南仲、封至模等一批才华横溢的剧作家,创作出一系列振聋发聩的经典剧目:《三滴血》揭露封建迷信之害,《夺锦楼》为婚姻自由振臂高呼,《新女子顶嘴》传播民主进步思想,《还我河山》则点燃了全民抗战的激情……这些饱含时代精神的秦腔经典,用剧本传递进步思想,推动秦腔艺术革新,让易俗社声名大噪,赢得梁启超“化民成俗”和黄炎培“真善美”的赞誉。

百年光阴流转,易俗社的创作初心始终未改。近年来,易俗社推出多部创新作品:2022 年,推出新编秦腔历史剧《程婴救孤》,在结合豫剧版的基础上,重新打造这部被誉为“中国版哈姆雷特”的经典名作;2024年,首次将国人家喻户晓的历史故事《杨门女将》完整排演并搬上舞台,获得社会各界的一致好评,并于次年5月入选文旅部“戏曲创作优秀案例”。其中,原创历史剧《昭君行》尤为瞩目,该剧不仅相继斩获了新时代舞台艺术优秀剧目展演奖、第十届陕西省艺术节文华大奖、第十八届中国戏剧节优秀剧目奖、2024年中国秦腔优秀剧目会演优秀剧目奖等诸多荣誉,更作为文化使者远赴格鲁吉亚、匈牙利等地演出速牛配资,为中外文化交流贡献艺术力量。

守正出新:档案活化中的“传承密码”

作为中国戏剧界历史最为悠久的演出教育机构之一,西安易俗社在跨越113年的发展历程中,积淀了无数珍贵的文化遗产。2014年,这座艺术殿堂被正式列入国家级非物质文化遗产重点保护单位,其珍藏的各类戏剧资料堪称秦腔艺 术的活态百科全书。

为守护这 份珍贵的文化遗产,易俗社构建了全方位的保护体系。在传统纸质档案管理基础上,积极推进档案电子化与数字化建设,工作人员对现存纸质档案进行系统的电子转换,建立分类电子归档体系,让珍贵文献在数字时代得到更好的保护与利用。

特别是自 2014 年西安易俗社文化研究院(以下简称“文研院”)成立以来,全方位的传统文化抢救与非遗传承工作成效显著。文研院负责人张萍介绍道:“我们严格按照档案管理规范,建立专业档案室、课题研究组,抢救、挖掘、整理现存文本880余部。”截至2024年12月,文研院所存纸质版档案包含剧本 1086 卷、社史437卷、剧目 200卷、曲谱117 卷、照片236 卷、个人艺档 114 卷,收集749人电子档案、开盘带 74 盘、盒式录音带 280 盒、录像带 131 盘、光盘1万余盒。这些档案体系完整、内容翔实,为研究易俗社百年发展脉络与近现代秦腔艺术演变历程提供了珍贵的原始资料。

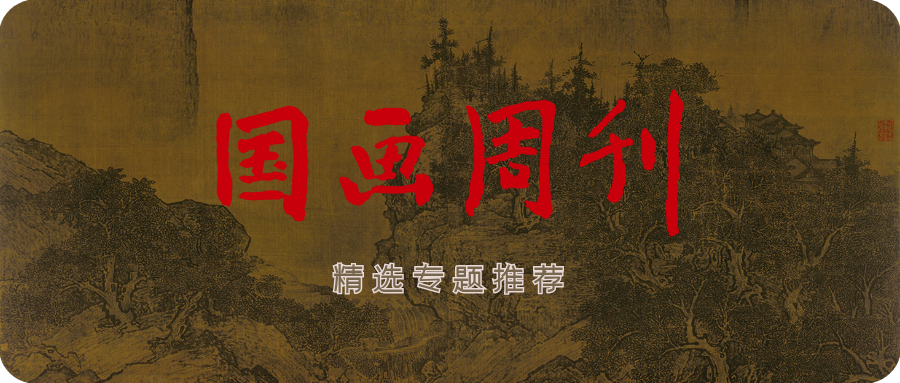

《中国戏曲典藏·百年易俗社》《西安易俗社戏剧家封至模诞辰130周年纪念专集》等系列丛书 刘青/摄

在图书出版方面,编辑出版了《中国戏曲典藏·百年易俗社》《西安易俗社戏剧家封至模诞辰 130 周年纪念专集》等系列丛书,系统梳理了易俗社的历史脉络与艺术成就;在音像制品方面,出版发行了《三滴血》《白蛇传》《秦腔》《易俗社》《胭脂》等20 余部经典剧目音像制品,让经典剧目以现代媒介形式传承;在知识产权保护方面,对百余项重要知识产权进行注册保护,为秦腔艺术筑起法律屏障。

易俗社还将档案资源转化为创作灵感,通过深度挖掘史料,推出兼具传统韵味与潮流元素的“文研有声”仿古戏报,让极具特色的“易俗社戏报”重新焕发生机。此外,由《易俗社章程》衍生而来的文创产品,1颐1还原了1912 年原始章程的形制和内容,不仅拓展了文创设计新思维与发展路径,更让百年档案“活”起来,深受戏迷游客的欢迎,同时也为非遗传承开辟了新场景。

易俗社社长惠敏莉表示:“易俗社秦腔非遗档案不仅具有极高的艺术价值和文学价值,更承载着厚重的历史意义。这些珍贵档案生动记录了一代代仁人志士为国家兴亡、民族解放而不懈奋斗的壮阔历程,展现了他们以艺术报国的崇高理想。今天,这些档案已成为我们传承中华优秀传统文化、弘扬时代正气的重要载体,更是激励后人赓续文化薪火、坚定文化自信的精神源泉。”

从新编剧目到数字档案,从艺术传承到知识产权保护,从图书出版到文创开发,易俗社用实际行动践行着“戏曲活态传承”的使命。这些跨越百年的档案文献,不仅记录着秦腔艺术的演变轨迹,更承载着易俗社精神的文化基因,为秦腔艺术的当代传承注入了源源不断的动力。

文化艺术报全媒体记者 刘青 张惠妹

-- END --

如果你喜欢本文,请分享到朋友圈

想要获得更多信息,请关注我们

责 编 | 王越美

审 核 | 张建全

终 审 | 张嘉懿

▼

恒汇证券提示:文章来自网络,不代表本站观点。